Старинный дом добрянского инженера Петра Бушуева сегодня, увы, почти разрушен. Между тем о заводском механике появляются новые интересные сведения.

Недавно благодаря изысканиям московской исследовательницы в области генеалогии Светланы Копытовой* выяснилось, что добрянский инженер приходился зятем известному российскому зоологу, натуралисту, популяризатору и организатору охотничьего и рыболовного дела в нашей стране Леониду Павловичу Сабанееву (1844-1898).

Всё да не всё

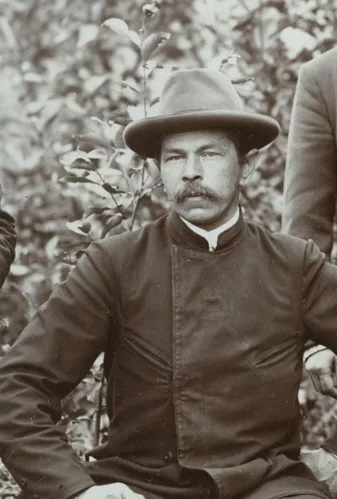

Напомним, в своё время Пётр Павлович Бушуев (1864-1913) был заметным заводским деятелем. Последовательно окончив Пермскую гимназию и Санкт-Петербургский технологический институт, трудился на строгановских заводах. За 22 года службы успел поработать на четырёх из них: Очёрском, Билимбаевском, Уткинском и, наконец, с 1898 г. – на Добрянском. «В качестве механика пользовался в Прикамье заслуженной известностью», – писал о нём член конторы Добрянского завода, будущий профессор-биолог П.В. Сюзёв. Он же называл его человеком, «всегда ровным и деликатным с рабочими, весьма любезным и предупредительным с коллегами». Будучи инженером, П.П. Бушуев одновременно являлся актёром и режиссёром местного самодеятельного театра.

В годы Русско-японской войны 1904-1905 гг. Пётр Павлович был призван на действительную службу и отправлен на Дальний Восток. Служил прапорщиком 15-й Восточно-Сибирской горной батареи, где, по словам современников, оставил о себе «общее расположение и симпатию».

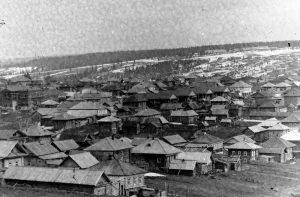

В Добрянке он жил в доме с мезонином, что по сию пору сиротливо стоит на углу улиц Ленина и 8-е Марта и с каждым годом всё больше разрушается и зарастает деревьями.

Как следует из метрик Рождество-Богородицкой церкви, Пётр Павлович Бушуев скончался в Добрянке на 49-м году жизни 21 января 1913 г. от болезни сердца. Упокоился на приходском кладбище у Свято-Митрофаниевской (кладбищенской) церкви в Задобрянке, но обряд отпевания был проведён в Рождество-Богородицкой церкви.

Вроде бы всё да не всё. В той статье ничего не сообщалось о семье Петра Павловича. И вот нам прислала свои исследования С.Н. Копытова.

Бушуевы, Сабанеевы, Кокшаровы

Согласно сообщению уважаемой Светланы Николаевны, П.П. Бушуев был сыном известного строгановского управленца Павла Яковлевича Бушуева, который в разное время являлся членом правления и управляющим Иньвенского округа в Кудымкаре, членом правления Очёрской заводской конторы, управляющим Очёрского округа, управляющим Билимбаевского завода. Во время службы в Кудымкаре (Иньвенский округ) он же некоторое время курировал Кувинский завод, которым, при отсутствии управляющего, руководили члены заводской конторы.

В семье Павла Яковлевича и Анны Епифановны Бушуевых было пятеро детей, в том числе родившийся в Кудымкаре в 1864 г. уже известный нам Пётр.

И вот сейчас, благодаря поискам С.Н. Копытовой, выяснилось, что супругой добрянского инженера-механика Петра Бушуева была уроженка Москвы Мария Леонидовна Сабанеева, дочь известного русского зоолога, писателя-натуралиста Леонида Павловича Сабанеева и Марии Константиновны Кокшаровой. А Кокшаровы – это известная фамилия уральских горных инженеров и управленцев. К примеру, дед Марии Леонидовны Бушуевой по линии матери, Константин Иванович Кокшаров, служил управляющим Сысертских заводов, а его брат, Николай Иванович, являлся учёным-минералогом, директором Горного института.

Известный натуралист

Имя Леонида Павловича Сабанеева и его печатные труды были широко известны любителям природы, рыбалки и охоты в дореволюционной России. Хочется верить, что знакомы с его работами и наши современники.

Уроженец Ярославля, представитель дворянского рода, выпускник Московского университета Л.П. Сабанеев в разное время был издателем научно-популярного и естественно-исторического сборника «Природа», редактором «Журнала Императорского общества охоты», журнала «Природа и охота», «Охотничьей газеты».

Он же являлся устроителем первых в Москве и Петербурге выставок охотничьих собак, был инициатором создания Русского охотничьего клуба, Общества любителей естествознания в Екатеринбурге, Общества любителей рыболовства. Мало того, состоял в личной переписке с Чарльзом Дарвином и принцем Монакским Альбертом I, основателем Океанографического института в Париже, дружил с И.С. Тургеневым.

Капитальным сочинением Л.П. Сабанеева стал двухтомник «Рыбы России. Жизнь и ловля (уженье) наших пресноводных рыб».

Мария и её братья

Супруга добрянского инженера П.П. Бушуева Мария Леонидовна была дочерью Сабанеева от первого брака. По предположению С.Н. Копытовой, Мария Леонидовна познакомилась с семьёй Бушуевых во время их работы на Билимбаевском заводе Строгановых. То есть после того, как родители её разъехались и она с матерью вернулась из Москвы в Екатеринбург.

Как пишет С.Н. Копытова, среди братьев Марии Леонидовны был, к примеру, ученик композитора Танеева, известный музыкант, музыковед, композитор Леонид Леонидович Сабанеев (1881-1968), который после революции эмигрировал из России и умер во Франции.

Музыкантом-органистом был и её брат Борис, который родился в Москве в 1880 году и там же скончался в декабре 1917 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

После 1917 года

Что же касается продолжения добрянской истории, то она оказалась короткой.

После смерти Петра Павловича Бушуева в 1913 году его семья, по словам С.Н. Копытовой, была выселена из дома в Добрянке (вероятно, он был заводским, т. е. служебным) и уехала в Екатеринбург. К тому времени в семье Бушуевых было четверо детей. «По метрическим книгам Добрянки были ещё дети, – пишет С.Н. Копытова, – но, по-видимому, они умерли в детском возрасте».

В годы советской власти Марию Леонидовну Бушуеву как представительницу эксплуататорского класса выслали в д. Бобровку под Свердловском, но, учитывая её грамотность, определили секретарём в местный сельсовет. Ссылаясь на автора «Родословной горных инженеров Кокшаровых» Н.М. Степанову, С.Н. Копытова пишет, что Мария Леонидовна очень любила животных, особенно собак, за что местные жители называли её «собачьей барыней».

Помимо этого, столичной исследовательнице удалось установить факты из биографии одного из сыновей Петра Павловича и Марии Леонидовны Бушуевых, Сергея Петровича Бушуева, который родился в Добрянке в 1902 г. По данным сайта «Харбинский синодик. XX век», в 20-х годах ХХ века он оказался в г. Харбине (Китай) и стал священнослужителем. В 1947-1954 годах Сергей Петрович (иеромонах Серафим) служил в православных церквях русских сёл в Трёхречье (историческая область в Манчжурии), а после возвращения на Родину – в Свято-Троицком храме г. Ташкента. Скончался 19 мая 1974 года, будучи в сане игумена.

* Светлана Николаевна Копытова, 1968 г.р., уроженка г. Кудымкара. До 17 лет жила в с. Кува Коми-Пермяцкого округа. Окончила Свердловский институт народного хозяйства по специальности экономист. Со школьных лет увлекалась краеведением. В настоящее время живёт в Москве. Занимается краеведческими и генеалогическими исследованиями. Создательница, вместе с мужем и сыном, сайта «История Кувы».

Комментировать в соцсетях